物流業界で国際展開を考えている経営者の方、またはドライバーとしてグローバルな活躍を目指している方々へ。今回は「企業配達の国際展開」について徹底解説します!

近年、eコマースの急成長やグローバルサプライチェーンの拡大により、物流の国際化はもはや避けられない流れとなっています。しかし、海外展開には独自のリスクと課題が伴うことも事実です。

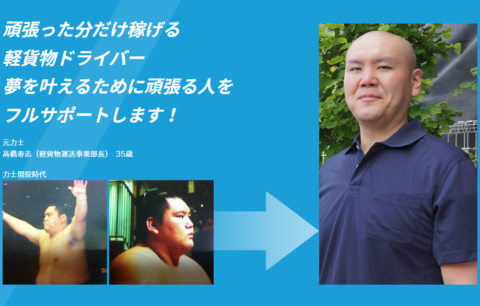

弊社株式会社セカンドキヤリアでは、物流業界での豊富な経験を活かし、国内外問わず高品質な配送サービスを提供しています。埼玉県越谷市を拠点に、企業様の物流ニーズに応える最適なソリューションをご提案しています。

この記事では、グローバル物流の成功事例からトラブル対処法、コスト削減術まで、国際展開に必要な情報を網羅的にお届けします。これから海外市場に挑戦したい企業様も、国際物流に携わりたいドライバーの方も、ぜひ参考にしてください!

体力に自信のある方、高収入を目指したい方、女性ドライバーの方々も多数活躍できる環境があります。物流のプロフェッショナルとして、あなたのキャリアを次のステージへ進めるヒントがきっと見つかるはずです。

それでは、グローバル物流の世界へご案内します!

1. 世界に挑む!企業配達の成功事例から学ぶグローバル物流の秘訣

グローバル化が進む現代ビジネスにおいて、物流ネットワークの国際展開は企業成長の重要な鍵となっています。しかし、言語や法規制、文化の違いなど、国境を越える配送サービスには多くの障壁が存在します。そこで本記事では、世界市場で成功を収めている企業の事例から、グローバル物流展開のポイントを解説します。

アマゾンのグローバル配送戦略は、多くの企業が参考にすべき成功例です。同社は各国の配送インフラに合わせた柔軟な対応と、独自の物流ネットワーク「フルフィルメント by Amazon」を構築。現地の配送事情に精通したパートナーシップを各国で展開し、顧客満足度を高めています。

日本企業では、ヤマト運輸のアジア展開が注目されます。特に、シンガポールや香港などで実施している「クール宅急便」は、日本品質の温度管理配送を武器に市場シェアを拡大。現地ニーズに合わせたサービスカスタマイズが成功要因となっています。

DHLやFedExといった物流大手は、複雑な通関手続きをスムーズに行うための専門チームを設置。国際配送における最大の障壁である通関業務の効率化を実現し、リードタイムの短縮に成功しています。

成功企業に共通するのは、テクノロジーの積極活用です。IoTを活用した貨物追跡システムや、AIによる最適ルート計算、ブロックチェーン技術を用いた透明性の高いサプライチェーン構築など、最新技術の導入が競争優位性を生み出しています。

また、現地文化への理解と適応も重要です。ウーバーイーツは各国の食文化や配達習慣に合わせたサービス設計を行い、グローバルブランドでありながら現地に溶け込むサービス提供に成功しています。

国際物流で成功するためには、リスク管理体制の構築も欠かせません。地政学的リスクや自然災害に備えたBCP(事業継続計画)の策定、複数の配送ルート確保など、不測の事態に備えた戦略が求められます。

グローバル物流展開を検討する企業は、まず小規模な市場テストから始め、データに基づいた戦略修正を繰り返すアプローチが効果的です。世界市場への挑戦は困難も多いですが、綿密な計画と柔軟な対応力があれば、大きなビジネスチャンスとなるでしょう。

2. 知らないと損する!国際物流で起こりがちなトラブルと解決策

国際物流の世界では、予期せぬトラブルが日常茶飯事です。「準備していたはずなのに」と頭を抱える企業担当者は後を絶ちません。実際、DHL社の調査によれば、国際輸送に関わる企業の約70%が年に数回以上の配送トラブルを経験しているというデータがあります。

最も頻発するのが通関手続きの遅延です。各国の通関規制は常に変化しており、最新情報を把握していないと商品が税関で長期間足止めされることも。例えば、日本からEU諸国への食品輸出では、原産地証明書の不備だけで数週間の遅延が生じるケースがあります。こういった事態を避けるためには、専門の通関業者と連携し、輸出入双方の最新規制情報を常に更新しておくことが重要です。

次に多いのが、輸送中の商品破損です。特に長距離輸送では、荷物の積み替えや振動による損傷リスクが高まります。FedExのデータによると、適切な緩衝材を使用しない場合、破損率は約15%上昇するとされています。解決策としては、製品特性に合わせた専用パッケージの開発や、衝撃センサー付きコンテナの利用が効果的です。大手アパレルメーカーZARAは、折り畳み可能な特殊素材の包装材を導入し、破損率を40%削減することに成功しています。

見落としがちなのが為替変動リスクです。長期契約の場合、契約時と決済時の為替レートの差が大きな損失を生むことがあります。アジア-欧米間の取引では、米ドルを介した決済が一般的ですが、為替ヘッジを行わなかった企業が数千万円規模の損失を出した事例も報告されています。予防策としては、先物為替予約の活用や、契約書内に為替変動による価格調整条項を盛り込むことが有効です。

温度管理の失敗も深刻です。医薬品や生鮮食品の国際輸送では、わずか数度の温度変化が商品の全損につながることも。クーガーロジスティクスの報告では、医薬品輸送の約8%で温度逸脱が発生しているとされています。IoT技術を活用したリアルタイム温度モニタリングシステムの導入や、緊急時の代替ルート確保が必須となっています。

最後に見逃せないのが、サイバーセキュリティリスクです。物流情報システムへのハッキングにより、配送スケジュールや顧客情報が漏洩するケースが増加しています。2021年には大手物流会社マースクがサイバー攻撃を受け、グローバルオペレーションが数日間停止する事態も発生しました。クラウドベースの物流管理システムの導入と定期的なセキュリティ監査が有効な対策となります。

国際物流のトラブルは完全に排除することは難しいですが、事前のリスク分析と複数の代替プランを用意することで、ビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。また、信頼できる物流パートナーとの関係構築も重要で、日本郵船やKuehne+Nagelなどのグローバル物流企業は、トラブル発生時の迅速な対応力に定評があります。

3. プロが教える企業配達の国際展開ステップ!初めてでも失敗しない方法

企業配達を国際的に展開するには、計画的なアプローチが不可欠です。多くの企業が海外進出に失敗する理由は、準備不足と現地の物流事情への理解不足にあります。国際物流のプロフェッショナルとして、失敗しない国際展開の具体的ステップをお伝えします。

まず第一に、徹底した市場調査から始めましょう。ターゲット国の物流インフラ、規制環境、消費者の配達に対する期待値を詳細に分析します。DHLやFedExなどの国際物流大手が提供する市場レポートは貴重な情報源となります。

次に、現地パートナーの選定が重要です。信頼できる現地の物流パートナーを見つけることで、許認可手続きや通関のハードルを大幅に下げられます。アジア太平洋地域ではYamato Transportやシンガポールポストなど、地域に精通したパートナーとの提携が成功の鍵を握ります。

三つ目のステップは、物流テクノロジーの統合です。国境を越えた配送追跡システムの構築は必須条件。IBM Sterlingやブルーヨンダーなどのグローバル対応の物流管理システムを導入し、エンドツーエンドの可視性を確保しましょう。

四つ目は段階的な展開戦略です。いきなり全市場への進出ではなく、テスト市場を設定し、そこでの成功モデルを構築した上で展開するアプローチが有効です。アマゾンが新興市場に進出する際も、まずは主要都市からサービスを始め、徐々に地方へと拡大していく戦略を取っています。

最後に、リスク管理計画の策定が不可欠です。為替変動、政治的不安定、自然災害など、国際物流特有のリスク要因に対する対応策を事前に準備しておきましょう。複数の輸送ルートの確保や、マーシュやアオンといった専門の保険ブローカーを通じた適切な保険の手配も重要です。

国際展開において見落とされがちなのが文化的要素です。例えば、日本の「時間厳守」の配達文化が、必ずしも他国では同じ価値を持たないことを理解しておく必要があります。UPSがアジア市場で成功した背景には、現地の配達習慣に合わせたサービス設計があります。

国際物流の専門家との相談も有効です。KPMGやデロイトなどのコンサルティングファームは、国際物流戦略の策定から実行までサポートしています。彼らの知見を活用することで、初めての国際展開でも多くの落とし穴を避けることができるでしょう。

これらのステップを慎重に実行することで、企業配達の国際展開における失敗リスクを最小限に抑え、グローバル市場での成功への道を切り開くことができます。

4. データで見る!グローバル物流の最新トレンドと今後の展望

国際物流市場は急速に変化し続けており、最新のデータがその実態を浮き彫りにしています。世界銀行の物流パフォーマンス指数(LPI)によると、上位国はドイツ、シンガポール、スウェーデンと続き、効率的な税関手続きとインフラ整備が評価されています。特筆すべきは物流全体のデジタル化率で、McKinsey & Companyの調査では、世界の物流企業の65%が今後5年以内にAIやIoTを活用した業務変革を計画しています。

アジア太平洋地域では、eコマースの爆発的成長により、クロスボーダー配送の需要が前年比32%増加。DHL、FedEx、UPSといった大手物流企業はこの流れを受け、同地域への投資を強化しています。具体的には、シンガポールを拠点とした東南アジア向けのハブ整備や、日本からの輸出増加に対応するための航空貨物便の増便などが目立ちます。

環境への配慮も重要トレンドです。Amazon、Maersk、DHLなど主要物流企業は炭素排出量削減のコミットメントを発表。電気配送車両の導入率は前年比で85%上昇し、バイオ燃料を使用した船舶も増加傾向にあります。特に注目すべきは「グリーンサプライチェーン」の概念で、環境に配慮した物流網の構築が企業価値向上に直結するというデータが示されています。

今後の展望としては、ブロックチェーン技術による貨物追跡の透明性向上が期待されています。IBMとMaerskが共同開発したTradeLensのようなプラットフォームが普及し始め、書類処理時間の60%削減に成功した事例も報告されています。また、ラストマイル配送では自律型ロボットやドローン活用が急速に進み、都市部での配送効率化に貢献すると予測されています。

こうしたデジタル技術の進化と持続可能性への移行が、今後のグローバル物流市場を形作る主要因となるでしょう。これらのトレンドを理解し活用できる企業が、国際物流における競争優位性を確立できるのです。

5. 企業配達の国際展開で差がつく!コスト削減と品質向上の両立術

国際物流において最も難しい課題が「コスト削減と品質向上の両立」です。グローバル展開を進める企業にとって、この相反する要素をバランスよく実現することが競争力の源泉となります。

まず注目すべきは「統合型サプライチェーンマネジメント」の構築です。FedExやDHLなどの大手物流企業は、複数の輸送モードを組み合わせたマルチモーダル輸送を効率的に運用しています。例えば、長距離は海上輸送、短距離は陸送と使い分けることで、コストと速度の最適バランスを実現しています。

次に「現地パートナーシップの戦略的活用」が重要です。Amazon.comは各国の配送事情に精通した現地物流会社とのパートナーシップを積極的に構築し、現地のラストワンマイル配送を強化しています。これにより、現地の道路事情や配送習慣に合わせた効率的な配送が可能になっています。

また「IoTとブロックチェーン技術の活用」も両立の鍵となります。IBMとMaerskが共同開発したTradeLensは、ブロックチェーン技術を活用して貨物追跡の透明性を高め、通関手続きの効率化を実現しました。これにより書類処理時間が大幅に短縮され、コスト削減と品質向上の両方を達成しています。

「倉庫自動化と戦略的配置」も見逃せません。ユニクロの親会社であるファーストリテイリングは、自動倉庫システムの導入と戦略的な拠点配置により、在庫管理の効率化と配送時間の短縮を同時に実現しています。特にクロスボーダーEC向けの物流では、需要予測に基づく在庫の先行配置が効果的です。

さらに「環境配慮型物流への転換」も重要なポイントです。DHL ExpressはGoGreenプログラムを通じて、電気自動車の導入や再生可能エネルギーの活用を進めています。環境負荷低減と長期的なコスト削減を両立させる取り組みは、持続可能な国際物流の実現に不可欠です。

これらの戦略を組み合わせることで、国際物流におけるコスト削減と品質向上の両立が可能になります。グローバル市場で真の競争力を獲得するためには、単なるコスト削減策ではなく、価値創造型の物流戦略の構築が求められているのです。