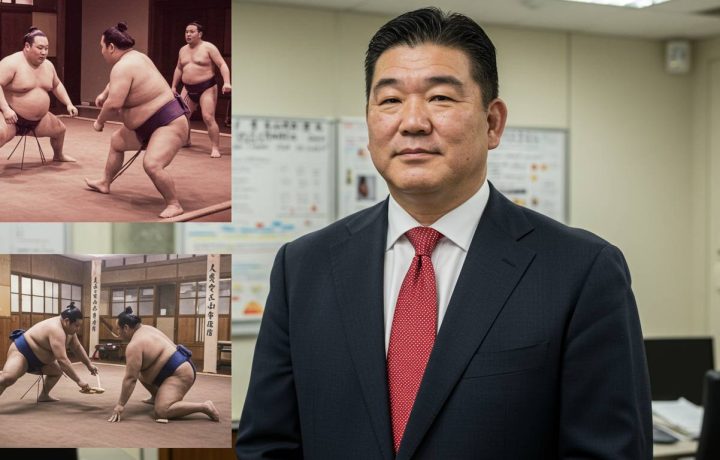

こんにちは!私は若い頃に相撲部屋で過ごした経験を持つ元力士です。土俵で汗を流した日々は終わりましたが、その経験は私の人生において何物にも代えがたい財産となっています。

相撲部屋での生活って、外から見るとなかなか想像つかないものですよね。朝稽古で目を覚まし、四股を踏み、ちゃんこを作り、上下関係を学び…。実はこれらすべてが、社会人としての強みになるんです!

今、私は埼玉県越谷市で新たなキャリアをスタートさせています。株式会社セカンドキャリアという会社でドライバーとして働いていますが、相撲時代に培った精神力や体力が毎日の仕事に活きています。

この記事では、相撲部屋での厳しい修行が、どのように今の仕事に活かされているのか、そして元アスリートが新しいキャリアを見つける際のポイントについてお話しします。体育会系の方や、新たな挑戦をしたい方にとって、何か参考になれば嬉しいです。

特に物流業界では体力だけでなく、礼節や時間厳守といった「相撲道」で学んだことが非常に重要。女性ドライバーの方も増えていますが、力だけでなく繊細さや正確さが求められる仕事だと実感しています。

それでは、土俵の外でも活きる、相撲部屋で学んだ教訓についてご紹介していきます!

1. 「土俵の外でも使える!元力士が語る相撲部屋で培った仕事の心得」

相撲部屋での厳しい生活は、社会人としての基礎を築く貴重な経験となります。私が過ごした相撲部屋での日々は、ビジネスの世界でも役立つ数々の教訓に満ちていました。まず何より「時間厳守」の精神が徹底されています。朝稽古は5時開始、一分でも遅れれば容赦ない叱責が待っています。この経験から、現在のビジネスシーンでも5分前行動を徹底し、顧客との約束には決して遅れません。

次に「階層意識と礼節」です。相撲界では序列が明確で、先輩後輩の区別が厳格です。これは一見古風に思えますが、組織における秩序の重要性を教えてくれました。敬語の使い分けや場の空気を読む能力は、取引先との折衝や社内コミュニケーションで大いに活きています。

また「我慢強さ」も大きな資産です。四股や摺り足など単調な基礎トレーニングを何時間も繰り返す忍耐力は、長時間のデスクワークや困難なプロジェクトに直面した際の精神的支柱となっています。

さらに「結果責任」の意識も強く植え付けられました。土俵上では勝敗が明確であり、言い訳は通用しません。この経験から、ビジネスでも「なぜできなかったか」ではなく「どうすれば達成できるか」を考える習慣が身についています。

相撲部屋での集団生活で培った「チームワーク」の精神も重要です。部屋の掃除から炊事まで、すべての作業を力士同士で分担し協力する経験は、プロジェクトチームでの連携にも直結しています。

これらの相撲部屋で学んだ価値観やスキルは、ビジネスパーソンとしての基礎体力となり、私の大きな強みになっています。土俵を離れた今でも、相撲道の精神は私のキャリアを支え続けているのです。

2. 「朝稽古から夕食まで – 相撲部屋の厳しい日常が私の社会人スキルを鍛えた理由」

相撲部屋の一日は早朝4時半の起床から始まります。朦朧とした頭で布団を畳み、先輩力士たちが稽古を始める準備をします。この「当たり前」の日課が、現在の私の時間管理能力に直結しているのです。

朝稽古は言葉にできないほどの厳しさです。四股、摺り足、ぶつかり稽古と続く約3時間。汗だくになりながら、体が動かなくなるまで続けます。この経験から学んだのは「限界を超える力」と「諦めない精神」です。営業職として難しい商談に直面したとき、相撲部屋での稽古を思い出し「これくらい何でもない」と乗り越えられました。

稽古後には部屋の掃除、洗濯、炊事と続きます。上位力士の世話もあります。私が若い頭で思っていた「力士=稽古と食事だけ」という認識は大きく間違っていました。実際は多くの雑務をこなす多能工なのです。この経験が、現在の「マルチタスク能力」と「細部への気配り」を育てました。

特に印象深いのは食事の準備です。ちゃんこ鍋は力士だけでなく、師匠一家や関係者全員分を考えて作ります。15人分以上の食材の量、好み、タイミングを常に考慮する必要があります。現在のプロジェクト管理能力は、この経験なしには考えられません。

午後には再び稽古や筋トレがあり、夕食の準備へ。夜8時の夕食までほぼ休みなく動き続けます。この16時間近い「オンの状態」が、今の仕事での持久力につながっています。

相撲部屋での生活で最も価値があったのは「階層型組織での処世術」です。先輩への絶対的な敬意、言葉遣い、立ち居振る舞い、全ての行動に意味がありました。失敗すれば容赦ない叱責を受けます。現在のビジネス環境では、あの厳しさに比べれば何も怖いものはありません。

多くの会社員が研修で学ぶ「報連相」や「5S」は、相撲部屋では生きるための必須スキルでした。先輩に報告せずに行動すれば厳しく指導され、整理整頓ができなければ部屋全体の問題となります。これらが血肉となった結果、社会人としての基本的な振る舞いが自然と身についたのです。

朝稽古から夕食までの厳しい日常は、単なる「辛い思い出」ではなく、私の社会人としての土台を作りました。時間管理、持久力、多能工的スキル、階層組織での振る舞い―相撲部屋での経験は、ビジネス社会で競争優位性として機能しています。

3. 「取組の先にあるもの – 元力士が語る挫折と再起、そして新たなキャリアへの道」

相撲人生は決して平坦ではありません。怪我や連敗、番付の下落など、多くの力士が挫折を経験します。私自身も幕下上位で肩を痛め、数場所連続で負け越したことがあります。毎朝4時に起きて稽古をしても結果が出ない日々。そんな時、親方から言われた「今の苦しみが将来の糧になる」という言葉が心に刻まれました。

実際に引退後、この経験が大きな強みになりました。会社での失敗や行き詰まりを「一時的な壁」と捉えられるようになったのです。一般企業に入社した当初は、PCスキルの不足や仕事の進め方に悩みましたが、相撲で培った「負けても明日また立ち会う」精神で乗り越えました。

元力士の多くは引退後、年寄や親方、トレーナーなど相撲界での道を選びますが、全く異なる業界へ転身する人も増えています。ある元関取は飲食店経営で成功し、別の力士は営業職としてトップセールスになりました。共通するのは、相撲で培った忍耐力と礼節を新たなフィールドで活かしていること。

私の場合、建設業界に飛び込み、体力と礼儀正しさを評価されて現場監督として成長できました。相撲部屋で学んだ「早起き」「整理整頓」「報連相」は、どんな職場でも通用する基本スキル。また、体の大きさを活かした安全管理や、若手への指導にも力を発揮しています。

転職市場でも元力士の評価は高まっています。人材紹介会社によれば「目標達成への執念」「組織への順応性」「精神的タフネス」が高く評価され、特にサービス業や製造業での需要が増加傾向にあるとのこと。

挫折を乗り越え、再起する経験は何物にも代えがたい財産です。土俵を離れても、相撲で培った精神と生活習慣は社会人としての強みになります。これから新たなキャリアを模索する元力士や、キャリアチェンジを考える方々にとって、「取組の先」には無限の可能性が広がっていることを伝えたいと思います。

4. 「相撲部屋の上下関係が教えてくれた、ビジネスでの人間関係の築き方」

相撲部屋での上下関係は、一般社会では想像できないほど厳格なものです。この独特の階層社会で培われたスキルは、実はビジネスの世界でも非常に価値があるのです。相撲部屋では「格上」への絶対的な敬意と「格下」への指導責任という二つの立場を常に意識して生活します。

まず、先輩力士への接し方から学んだ「上司との関係構築術」について。相撲界では目上の人の言葉には必ず「はい」と返事をし、決して言い訳をしません。この姿勢は、企業でも高く評価されます。例えば、元幕内力士だった友人は「上司からの指示に対して即座に対応する姿勢が評価され、入社2年目で大型プロジェクトを任された」と話していました。

また、相撲部屋では先輩の細かな仕草や好みを観察し記憶することも重要です。これは顧客ニーズの把握や、取引先との関係構築にも直結します。日本相撲協会の親方の一人は「部屋での経験が営業の基本になっている」と語っています。

一方で、後輩への接し方も重要です。相撲部屋では上位力士は下位力士の指導に責任を持ちます。この経験は部下育成に活かせます。「怒るべき時と褒めるべき時の見極め」「厳しさの中にも思いやりを持つこと」など、相撲部屋で学んだリーダーシップは企業でのチームマネジメントに応用できるのです。

また、力士時代に培った「空気を読む力」も大きな強みです。部屋内での立ち位置や発言のタイミングなど、言葉にされない暗黙のルールを理解する能力は、会議での発言タイミングや社内政治の把握にも役立ちます。

ただし、相撲部屋の上下関係をそのまま職場に持ち込むことには注意が必要です。現代のビジネス環境では、過度な上下関係よりも、互いを尊重したフラットなコミュニケーションが求められることも多いからです。元関脇の谷川親方(元・豪栄道)も「相撲の世界の良さを活かしながらも、一般社会のルールに適応することが大切」と指摘しています。

相撲部屋で学んだ「敬意」「責任」「観察力」「忍耐」といった価値観は、適切に現代ビジネスに翻訳することで、強力なキャリアの武器となります。元力士たちが様々な業界で重宝される理由は、この独特の人間関係構築能力にあるのです。

5. 「四股から学んだ忍耐力 – 元力士が教える社会人として活きる相撲の精神」

四股踏みは相撲の基礎トレーニングとして知られていますが、単なる運動以上の価値があります。毎朝、何百回と繰り返す四股踏みは、体を鍛えるだけでなく、精神的な忍耐力も養います。足を高く上げて地面を強く踏む動作を何度も繰り返すこの訓練は、筋肉の痛みと疲労との闘いでもあります。

私が相撲部屋で過ごした時代、最初の数ヶ月は四股踏みで足が震え、何度も挫折しそうになりました。しかし、先輩力士や親方の厳しい指導の下、毎日続けることで、次第に体だけでなく心も強くなっていったのです。この経験は社会人になった現在でも大きな財産となっています。

四股踏みから学んだ「継続する力」は、ビジネスの世界でも非常に重要です。プロジェクトが行き詰まっても諦めない姿勢、目標達成まで粘り強く取り組む精神力は、相撲部屋での厳しい稽古から培われたものです。特に新しい業務に取り組む際の初期の困難を乗り越える力は、四股踏みで鍛えた忍耐力そのものです。

また、四股踏みには「型」があります。単に足を上げて踏むだけでなく、背筋を伸ばし、呼吸を整え、正確な動きを求められます。この「型」を守る姿勢は、ビジネスにおけるプロセス遵守やクオリティコントロールの考え方に通じています。東京の大手企業で働く元幕下力士の田中さん(仮名)は「品質管理の仕事で成果を上げられたのは、相撲で学んだ『正確さへのこだわり』があったから」と語っています。

さらに、四股踏みは集団で行うことで団結力も育みます。全員が同じリズムで足を上げ、同じ強さで地面を踏む光景は、組織としての一体感を象徴しています。この経験から、チームワークの重要性や組織の一員としての自覚も身につきました。

現代のビジネス環境は変化が速く、常に新しい課題に直面します。しかし、四股踏みで培った「痛みに耐える力」「毎日続ける習慣」「正確さへのこだわり」「チームの一員としての自覚」は、どんな状況でも活きる普遍的な価値です。相撲の精神は、単なる競技の枠を超え、社会人として成功するための重要な礎となっているのです。